-

一棟アパートの売却を成功させる方法!タイミングや税金・費用な...

「差し押さえ(さしおさえ)」という言葉に、どこかマイナスな印象を持っている方は多いと思います。

ただ、実際にはどのような財産が対象になるのか、どんな手続きで進められるのか「差し押えの具体的内容」はあまり知られていません。

この記事では、差押えの基本的な意味や種類から対象となる財産、生活への影響、回避や対応の方法を、わかりやすく解説します。

<この記事でわかること>

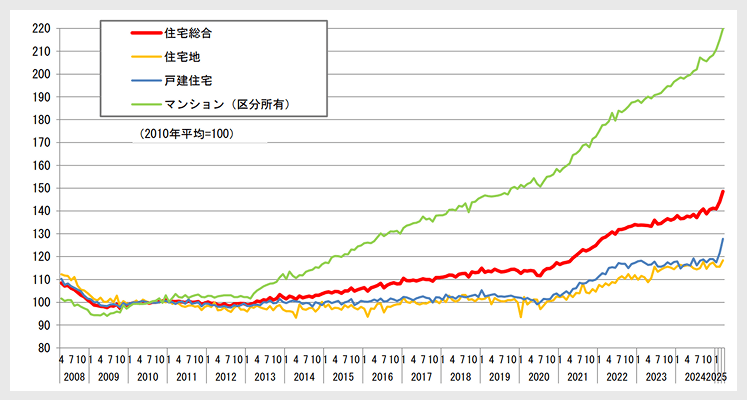

国土交通省が調査する不動産価格指数によると、全国のマンション価格は 2010年比で約2.2倍にまで高騰中!近年では、マンションの価格上昇が顕著です。

上昇トレンドが続くいま、あなたの物件価値が想像以上に上がっている可能性も大いにあります。

この上昇トレンドが終わる前に、一度物件価値をチェックしておきましょう。入力は60秒程度で完了します。

差し押さえとは、債務者の財産を勝手に処分できないようにする法的な措置のことを指します。「財産を取り上げられる」イメージがあるかもしれませんが、法律上はまず財産の処分を禁止することが主目的です。ここでは、差し押さえの主要な制度の概要とその違いを簡単に解説します。

| 区分 | 根拠法 | 主体 | 主な対象財産 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 民事執行 | 民事執行法 | 裁判所 | 預金、不動産など | 裁判により債務が確定した後に実行 |

| 滞納処分 | 国税徴収法など | 税務署など | 給与、預金など | 判決が不要で行政が直接執行 |

| 仮差押え | 民事保全法 | 裁判所 | 広範囲 | 判決前に財産処分を仮防止 |

「差し押さえ」と一口に言っても、その背景には多様な制度と法的根拠があります。

たとえば、債務者が借金を返さない場合は、裁判所が関与する民事執行が行われます。一方、税金の未納などでは、行政機関が裁判を経ずに滞納処分として実施可能です。

このように、目的や主体の違いによって、差し押さえの仕組みは大きく異なります。

差し押さえは、債務者の特定の財産に限定して実施される法的措置です。

すべての財産が無条件に対象となるわけではなく、法律で明確に制限されているケースもあります。ここでは、一般的に差し押さえの対象となる財産と、差し押さえが禁止されている財産について整理しておきましょう。

| 区分 | 対象財産の例 | 差し押さえの可否 |

|---|---|---|

| 預金・貯金 | 銀行口座、ネットバンク | 可 |

| 給与 | 給与の一定額以上 | 一部可(制限あり) |

| 不動産 | 土地・建物などの登記財産 | 可 |

| 年金・生活保護費 | 公的給付 | 原則不可 |

| 家財道具 | 生活必需品(冷蔵庫など) | 原則不可 |

差し押さえは、債権回収の一環として「経済的価値のある財産」が中心となるため、生活に不可欠な最低限の財産については差押禁止財産として保護されています。

たとえば、生活保護費や一定額以下の現金、日常生活に必要な家具などは対象外です。したがって、実際に差し押さえが発生しても、生活のすべてが破綻するわけではありません。

差し押さえが実行されると、財産の一部が使用できなくなるため、日常生活や経済活動に大きな影響を及ぼします。

特に預金口座の凍結や給与の差し押さえは、収入を直接制限されるため、早急な対応が必要です。ここでは、差し押さえ後に起こりやすい影響と現実的な対応方法を紹介します。

差し押さえ後に起こりやすい主な影響

差し押さえが現実となった際に最も重要なのは、早期に状況を把握し、専門家の助言を得ることです。

放置すれば生活の再建が難しくなりますが、法的手続きや分割返済などの選択肢を活用すれば、再スタートを切ることも可能です。「されたら終わり」ではなく、「どう動くか」で未来が変わります。

差し押さえが実行されると、債務者名義の銀行口座は凍結されることがあります。預金の引き出しや振込といった通常の利用が制限されると、生活費や家賃、公共料金などの支払いに支障をきたします。

預金凍結時の対策

生活インフラの中心となる預金口座が使えない状況では、「現金管理」と「口座分散」が有効な対策です。特に給与や公共料金の引き落としが止まると、信用にも影響が及びます。

日ごろから複数の口座を活用しておくと、差し押さえのリスクを最小化できます。

給与の差し押さえは、債務者の収入の一部に対して直接行われる差し押さえ手続きです。通常、法的に一定額までしか差し押さえることができないため、全額が対象になるわけではありません。ただし、給与の減額は生活の質に直結するため、事前の備えや職場との連携が極めて重要になります。

給与差し押さえ時の対応ステップ

給与の差し押さえが実行されたとしても、一定額は生活費として手元に残る仕組みになっています。そのため、パニックに陥ることなく、冷静に情報収集と対話を進めることが重要です。職場への説明も、プライバシーに配慮しながら適切に行いましょう。

※実際の売却活動では、不動産会社ごとに提示される査定額や提案内容に差があります。

差し押さえは、債務者本人だけでなく家族にも強いストレスや経済的負担を与えます。

預金凍結や給与天引きが実行されると、子どもの学費や住宅費の支払いにも影響が出ることがあります。また、家族が精神的に不安定になったり、信頼関係が揺らぐかもしれません。

家族への影響を最小限に抑える工夫

経済的な困難は家庭内の信頼や安心感を揺るがす要因となりやすいため、早い段階での共有と解決策の提示が不可欠です。「自分一人で何とかしよう」とせず、家族や専門家の力を借りて再建を目指しましょう。

差し押さえを受けた場合、信用情報機関に金融事故として登録される可能性があります。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、これにより一定期間は新たな借入・ローン契約・クレジットカードの発行が制限されます。

信用力の低下は、住宅購入や事業資金調達などの長期的な生活設計にも影響を及ぼすかもしれません。

ブラック化した場合の対応方針

信用情報のブラック化は一時的なものであるため、正しい対処と時間の経過によって回復が可能です。焦って新たな借入を繰り返すと状況が悪化するため、まずは情報の把握と返済計画の立て直しを優先しましょう。

差し押さえは、債務者にとって深刻な局面ですが、正しく理解し対応することで生活再建の道は十分に開かれます。また、差し押さえは突発的に起こるものではなく、多くの場合は事前に兆候や通知があります。

差し押さえリスクを減らす3つの行動ポイント

正しい知識不足は、トラブルの長期化や悪化につながります。

本記事では、差し押さえの基本的な意味から、対象となる財産、発生後の影響や対応策までを解説しました。

今回紹介したポイントを押さえておくことで、万一差し押さえの対象となった場合でも、慌てずに対応できる準備が整います。

不安があるときは、法テラスや弁護士相談などの専門窓口も積極的に活用しましょう。