-

一棟アパートの売却を成功させる方法!タイミングや税金・費用な...

土地区画整理事業とは、都市計画法に基づいて行われる、土地の区画形質を変更する事業のことです。

この記事では、土地区画整理事業の仕組みをわかりやすく説明し、住民に与える影響や土地を売買をする際の注意点を紹介します。

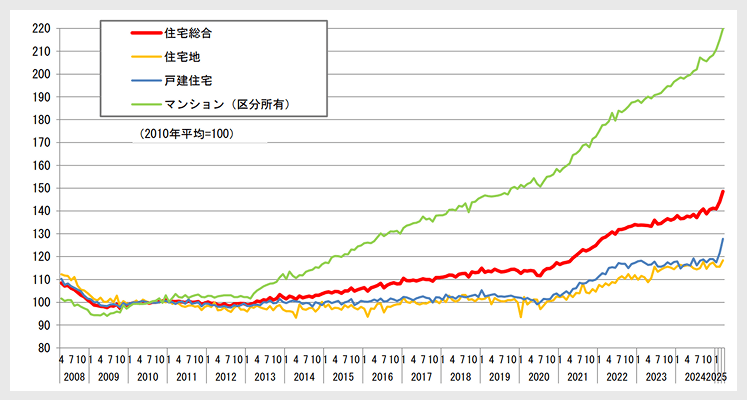

国土交通省が調査する不動産価格指数によると、全国のマンション価格は 2010年比で約2.2倍にまで高騰中!近年では、マンションの価格上昇が顕著です。

上昇トレンドが続くいま、あなたの物件価値が想像以上に上がっている可能性も大いにあります。

この上昇トレンドが終わる前に、一度物件価値をチェックしておきましょう。入力は60秒程度で完了します。

土地区画整理事業とは、都市計画法に基づいて行われる、土地の区画形質を変更する事業のことです。具体的には、都市計画やまちづくりの分野において、道路・公園などの公共施設整備と宅地の利用増進を図るための一連の制度を指します。

わかりやすくいうと、「古い市街地を碁盤の目のように整え、安全で暮らしやすい街へと再編成する事業」です。

戦後の復興や都市開発において広く活用され、新市街地の創出や既成市街地の再編整備、さらには災害復興においても重要な役割を担っています。

土地区画整理事業により、整然とした街区の形成や生活利便性の向上など、地域住民にとっての多くのメリットが生まれることが特徴です。

土地区画整理事業は、一時的に土地を預かって形状を整え、配置し直してから返還する仕組みです。

| 項目 | 説明 |

| 目的 | 道路、公園、広場などの公共施設を整備し、個々の宅地の形状や接道状況を改善して、土地の利用価値を高めること。 |

| 手法 | 土地所有者は、公共施設用地や事業資金捻出のために土地の一部を提供(減歩)し、残りの土地を整形したうえで換地として再配分(再配置)される仕組み。 |

| 施行主体 | 地方公共団体(都道府県や市町村)、または土地所有者などが設立する土地区画整理組合、個人、企業など。 |

| メリット | 土地面積の減少はあるものの、整形された敷地・広い道路・インフラ整備により、資産価値や利便性が向上しやすい。 |

| 地域全体の効果 | 地区全体の基盤が整備されることで、安全で快適な住環境が創出され、地域の活性化につながる。また、オープンスペースの確保などにより防災機能の向上も期待できる。 |

地権者は土地の一部を事業のために提供(減歩)しますが、その分の保留地の売却収入や公費投入により事業が進められ、インフラ整備や土地利用価値の向上といった恩恵を受けることができます。

本章では、土地区画整理事業の仕組みとして、「用語」「施行者」「費用負担」について詳しく解説していきます。

土地区画整理事業では、専門用語が多く登場します。以下におさえておくべき用語とその意味を簡単に解説します。

| 用語 | 意味 |

| 従前地 | 地権者が事業前に所有していた土地 |

| 減歩 | 地権者が、土地区画整理事業のために土地の一部を提供すること。公共施設の整備のための「公共減歩」と事業資金にあてるための「保留地減歩」がある |

| 換地 | 土地区画整理事業のあとに、新たに整形された土地 |

| 仮換地 | 土地区画整理事業において、正式に管理される前に行われる仮の換地。工事に長期間を要することが多いため、先に工事が完成した地区について、利用を認められた土地。原則、将来そのまま正式に換地される |

| 保留地 | 土地区画整理事業において、事業資金を捻出するために、事業主体が取得する宅地 |

| 清算金 | 土地区画整理の前後における、土地の面積や過不足を金銭で調整する際に交付されるお金 |

土地区画整理事業の施行者は、公的機関と思われがちですが、法制度上は地方公共団体だけでなく、個人や法人などさまざまです。また、すべてのケースにおいて、知事もしくは国土交通大臣の認可が必要です。

| 施行者 | 施行条件など |

| 個人 | 宅地所有者の一人あるいは数人が共同で施行。関係する権利者(土地所有者・借地権者など)全員の同意が必要。 |

| 土地区画整理組合 | 宅地所有者および借地権者が7人以上で土地区画整理組合を設立して施行。

土地所有者および借地権者それぞれの3分の2以上の同意が必要。 |

| 会社 | 地権者(土地所有者・借地権者)が議決権の過半数を保有し、それらの地権者と会社が宅地と借地の総地積の3分の2以上を所有、もしくは借地している区画整理会社(株式会社)が施行。

土地所有者・借地権者の3分の2以上の同意が必要。 |

| 都市再生機構 | 施行規則と事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けて施行。 |

| 地方公共団体 | 都道府県または市町村が施行。施行規則と事業計画を定め、都道府県知事または国土交通大臣の認可を受けて施行。 |

| 国土交通大臣 | 国の利害に重大な関係があり、災害の発生など特別な事情がある場合に国土交通大臣自ら施行。 |

土地区画整理事業の費用は、主に保留地の売却によって賄われます

なお、減歩率※が大きく地権者の資産価値が大きく下がる場合は、減価補償金や精算金によって調整され、できるだけ公平性が保たれる仕組みとなっています。

※減歩率:施行前の土地面積に対して、施行後の土地面積がどれくらい減少するかを表す割合

土地区画整理事業は、土地の形状や配置を整理し、公共施設を整備することでまち全体の利便性を高める仕組みです。本章では、土地区画整理事業の流れを、9ステップで詳しく解説します。

これらの手順は、多くの権利者が関わる大規模な事業であることから、10年以上かかるケースも珍しくありません。

自分の所有地が区画整理の対象となる場合に備え、各ステップの内容を正しく理解しておきましょう。

土地区画整理事業では、最初にまちづくり案の検討が行われます。自治体や施行予定者が測量・調査を行い、将来の街の骨格となる道路配置や土地利用方針などの基本構想を作成します。

この段階では、関係権利者(地権者・借地権者)との協議が重要です。

住民の意見を聞く場として、まちづくり協議会などが設立されることもあります。

まちづくり案がまとまると、自治体によって都市計画決定が行われます。

土地区画整理事業の施行区域が都市計画法に基づいて定められ、都市計画図に反映されます。

その際には、土地区画整理法の第20条により計画内容を住民が確認できるよう、2週間の縦覧期間を設けなければいけません。

自治体の窓口で閲覧でき、縦覧期間満了の翌日から2週間以内の間、住民は都道府県知事に意見書を提出できます。意見書は都市計画審議会で審議され、計画修正の参考にされますが、これによって必ず計画が修正されるわけではありません。

また、都市計画決定後は、都市計画法第53条・54条により、区域内の建築行為に制限がかかります。新たな建物の建築には、都道府県知事の許可が必要となります。

都市計画決定を経て、具体的な事業計画が策定されます。

具体的には、新しい土地区画や道路・公園などが、どの位置にいつまでに作られるかが決まります。期間は1~3年のケースもありますが、10年以上かかることも珍しくありません。

たとえば、組合施行の場合は、区域内地権者の3分の2以上の同意(土地区画整理法第5条)、都道府県知事などの認可を受けて事業計画が確定します。事業がスタートしてから止めることは難しいため、地権者は、この段階までにしっかりと意見を述べておきましょう。

事業計画が認可されると、施行形態に応じて総会と審議会の意思決定機関が設置されます。

| 施行者 | 意思決定機関 | 役割 |

| 組合施行 | 組合総会 | 事業計画の決定から保留地の処分方法まですべての議決を行う(土地区画整理法第31条) |

| 公共団体施行 | 土地区画整理審議会 | 換地計画・仮換地指定・減価、補償金の交付に関する権限を有する(土地区画整理法第56条) |

個人施行の場合には、審議会や総会の設置義務はありません。

仮換地指定は、将来の換地予定地を暫定的に指定し、権利者が新たに使用できるようにする制度です。土地の位置・範囲を指定することで、地権者による住宅などの建築が可能になります。

仮換地指定後は、土地を売買したり相続することも可能です。ただし、売買契約上では、従前の土地を売買したことになり、契約書には従前の土地の住所や面積を記載し、登記も従前地のもので行われます。

仮換地指定後、建物の移転(建物移転補償)とインフラ工事が行われます。

引っ越し費用や新築費用など、建物の移転に必要な費用は、施行者から補償されます。原則として、地権者自らが移転しますが、協議が整わない場合などは施行者によって強制的に移転が行われるケースもあります(土地区画整理法第77条)。

建物の移転方法は、建物や道路の状況で決定し、道路や公園、上下水道の整備も同時に行われます。

工事が完了すると換地処分が行われます。換地処分によって、従前の土地の権利が換地上の土地に移転し、抵当権などの権利も新しい換地に移転します。

具体的には、施行者が、換地計画を作成・公告し、都道府県知事の認可を受けます。公告の翌日から正式に換地が従前地とみなされます。

なお、住所(町名・地番)が変更される場合は、換地処分と同時に変更されます。

換地処分に伴い、施行者が法務局に土地・建物の登記申請を一括で行います。そのため、地権者が個別に登記手続きを行う必要はありません。

従前地の登記簿は閉鎖され、新しい地番で登記されます。建物を新築した場合、表題登記や保存登記も行われます。

ただし、登記事項に誤りがある可能性もあるため、地権者は登記簿謄本をしっかり確認しておきましょう。

清算金の徴収・交付は、区画整理事業を行ったことによる、不均衡を是正するために行われます。

たとえば、仮換地指定の面積と実際に換地された面積との間に誤差が生じた場合など、土地の面積や位置、利用価値などを評価し、過不足があれば金銭で公平に調整します。

清算金は、不動産鑑定評価などに基づいて算定され、施行者が徴収・交付します。原則として、換地処分後、一定期間内に手続きが行われます。

土地区画整理は、多くの地権者の合意と長期間の計画調整を経て進められる大規模な事業です。そのため、住民の生活・資産にさまざまな影響を与えます。

ここでは、住民側・地域・行政側それぞれのメリットとデメリットを紹介します。

| メリット | デメリット | |

| 住民(宅地所有者)側 | ・道路が広く整備され交通利便性が向上する

・敷地形状が整い、境界が明確化 ・公道に接道することで建て替えをしやすくなる ・公園・緑地・防災機能の向上 |

・減歩により土地の面積が減少する

・一時的な仮住まい・移転の負担 ・事業期間が長期化することもある |

| 地域・行政側 | ・上下水道やガスなどのインフラ整備・効率化

・災害に強い街づくり ・緊急車両の通行が円滑化 ・公共施設・商業用地の整備 |

・財政負担が大きい

・地権者の調整、合意形成にかかる時間と労力の負担 |

土地区画整理後では、減歩によって所有地の面積が減少します。しかし、事業完了後の土地の利用価値や資産価値は向上するケースが一般的です。

もともと、区画整理の対象となる地域は、道路が狭く土地形状も悪いなど、生活利便性に課題のある地域が中心です。そのため、そのままでは、土地の評価額が上がりにくいのが通常です。

一方で、区画整理実施後は、道路・公園整備、インフラの一新、地域の活性化などが進むため、生活や交通の利便性が高まります。

その結果、所有する土地面積が減少しても、1㎡あたりの評価額は上昇する傾向にあり、結果として、資産価値が上昇するケースが多く見られます。

土地区画整理事業が行われた土地は、生活利便性が高まることで資産価値が上昇するケースが多いといえます。新たに造成された土地を売買するにも、よいタイミングです。

ただし、区画整理事業特有の法制度上、注意点もあるため、通常の売買とは異なるリスク管理が必要です。以下に売却時と購入時の注意点を整理します。

【売却時の注意点】

【購入時の注意点】

安心して土地取引を行ううえでは、買主・売主ともに、施行者(組合・市町村)や専門家、金融機関への事前相談が不可欠といえるでしょう。

土地区画整理事業は、狭く入り組んだ古い市街地を、安全で住みやすい街に変えるための代表的な都市整備手法です。

個人・組合・地方公共団体などさまざまな施行主体によって実施され、地権者は、自らの土地の一部を提供する代わりに、整形され利便性が高まった新たな宅地を取得できます。

事業完了後は、整備された道路や公園、上下水道などのインフラにより、土地の利用価値や資産価値の向上が期待できるケースも多いです。ただし、土地面積の減少や仮住まいの負担、事業期間の長期化など、一定のデメリットや取引上の注意点も存在します。

現在住んでいる地域や購入を検討している土地が土地区画整理の対象かどうかは、自治体の都市整備課やホームページで確認できます。早い段階で情報を把握し、制度への理解を深めておくと安心です。