-

不動産の担当者を変えたい時はどうすべき?変更方法や判断基準を...

「築70年だと資産価値がなくて売れないのでは?」

「実際に売却しようとしているけど買い手が一向に見つからない」

築70年前後のマンションの売却は非常にハードルが高く、多くの人が苦戦します。早く手放したいけど、どうすればいいの?と困っている方もいるのではないでしょうか。

でも安心してください。築70年のマンションの売却は可能です。実際、直近3年間でも、築70年以上の物件の取引は成立しています。

成立取引例(一部を抜粋)

| 種類 | 都道府県名 | 市区町村名 | 取引価格 | 間取り | 建築年 | 用途 | 取引時期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中古マンション等 | 東京都 | 台東区 | 1億円 | 2LDK | 1950年(築75年) | 住宅 | 2024年第3四半期 |

| 中古マンション等 | 東京都 | 台東区 | 8600万円 | 2LDK | 1950年(築75年) | 住宅 | 2023年第2四半期 |

| 中古マンション等 | 東京都 | 台東区 | 8600万円 | 2LDK | 1950年(築75年) | 住宅 | 2022年第1四半期 |

(国土交通省 不動産情報ライブラリ を元に作成)

この記事では、どうすれば築70年を超えるマンションの売却を成功させることができるのか分かりやすく解説します。

結論、築70年のマンションにも資産価値は残っており、売却は十分可能です。ただし、資産価値の内訳を知らずに売却を進めてしまうと、予想外の支出やなかなか売れないといった事態になりかねません。

まずは、築70年のマンションの場合、どの部分に価値が残っているのかを確認していきましょう。

マンションの資産価値は、以下の2つの組み合わせで決まります。

まず、建物の価値についてです。税法上の考え方では、鉄筋コンクリート造のマンションの法定耐用年数は47年と定められています(出典: 国税庁 タックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」)。

そのため、築70年のマンションの場合、会計上の建物価値はほぼゼロと見なされるのが一般的です。

「それじゃあ、やっぱり価値はないじゃないか」と思われるかもしれません。

しかし、ここからが重要なポイントです。たとえ建物の価値がゼロでも、あなたにはマンションが建つ土地の「持ち分」が残されています。これが「土地の権利」です。

都心部や駅に近いなど、立地の良い場所であれば、この「土地の権利」が非常に高い価値を持つことがあります。

つまり、築70年のマンションの資産価値は、主に「土地の価値」によって決まるということです。

築70年のマンション売却を考える上で、避けて通れないのが「旧耐震基準」の壁です。旧耐震基準とは、1981年(昭和56年)5月31日までの建築確認で適用されていた耐震基準のこと。

国土交通省の資料によると、旧耐震基準とそれ以降に定められた「新耐震基準」には、以下のような違いがあります。

| 基準 | 設計上の想定 |

|---|---|

| 旧耐震基準 | 震度5強程度の地震で倒壊・崩壊しないこと |

| 新耐震基準 | 震度6強から7の大規模な地震でも倒壊・崩壊しないこと |

この基準の違いが、売却における大きなハードルとなります。

なぜなら、耐震性への不安から買い手が購入をためらったり、金融機関が住宅ローンの融資に慎重になったりする原因となるから。

この「旧耐震基準」というハードルをどう乗り越えるかが、売却成功の鍵を握っています。(出典: 国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」)

「旧耐震基準」を含む築70年のマンションが売れにくい主な理由は以下の5つです。

どの理由も、簡単に解決できるものではないため「やっぱり売れないのかな」と不安に感じてしまうかもしれません。

しかし、お手持ちの不動産が売れない・売れにくい理由を正しく理解しないと、売却はいつまでたっても上手くいきません。

大切なのは、売れない原因と解決策を知ることです。それでは、具体的な売れない理由を確認していきましょう。

筆者からのコメント

もし、早く売却したい・今年中に売って来年の固定資産税を抑えたいと考えている場合は、一括査定を活用し「信頼できる不動産会社」を見つけておく必要があります。もし、不動産会社も決まっていない場合は、急いで査定金額と売却のパートナーを見つけましょう。

築70年のマンションが売れない最も大きな理由は、住宅ローンを組むのが非常に難しいからです。言い換えると、買い手は、現金一括でないと買えないという条件が課されてしまうということ。

金融機関は、融資したお金を確実に回収するために、物件の「担保価値」を厳しく審査します。

旧耐震基準で建てられたマンションは、地震による倒壊リスクが高いと判断され、この担保価値が著しく低く評価されてしまいます。

少しイメージしてみてください。もしあなたが銀行の担当者だったら、倒壊のリスクがあるかもしれない建物に、数千万円ものお金を貸すことを承認できるでしょうか。

多くの場合、難しい判断になりますよね。そのため、購入希望者の多くは、ローンが組めずに購入を断念せざるを得ないのです。

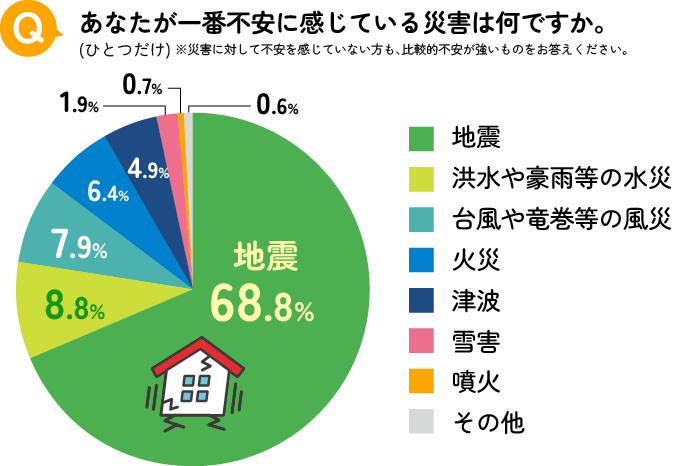

旧耐震基準のマンションは、耐震性への不安が買い手の購入意欲を妨げる大きな要因となります。なぜなら、地震大国である日本では、多くの人が住まいの安全性に対して非常に敏感になっているからです。

もし自分が買い手だったら、「この建物は地震が来ても大丈夫かな?」と考えるのは、ごく自然なことですよね。特に、大きな地震のニュースで建物が揺れる様子を見ると、「もし自分の住まいだったら…」と、誰でも心配になってしまうものです。

「旧耐震基準」という点が、購入をためらう気持ちにつながり、なかなか最後の一歩が踏み出せない原因になってしまうのです。

マンションの価値は、建物の管理状態に大きく左右されます。築70年ともなると、適切な修繕が計画的に行われてきたかどうかが、資産価値に大きな差を生みます。

具体的には、以下のような問題・トラブルが起きる可能性があります。

購入希望者は、購入後のランニングコスト、特に修繕積立金や将来発生しうる一時金の負担を非常に気にします。これらの負担が大きいと判断されれば、敬遠されてしまうのも無理はありません。

築70年のマンションでは、給排水管やガス管、電気配線といったインフラ設備が現在の生活水準に合っていないことが多いです。

キッチン、浴室、トイレなどの水回りも交換されていなければ、購入後に大規模なリフォームが必要不可欠となります。

買い手からすれば、物件価格に加えて数百万円単位のリフォーム費用がかかることは大きな負担です。この「追加コスト」がいくらかかるのか明確にわからないことも、購入のハードルを上げてしまう一因と言えるでしょう。

「古いなら、建て替えれば良いのでは?」と思うかもしれません。

しかし、マンションの建て替えは法律で厳しく定められており、住民の5分の4(2026年4月1日施行予定の区分所有法の改正では、一定要件のもと4分の3に緩和)以上という、非常に多くの賛成がなければ進められないようになっています。(出典: e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」第六十二条)

建て替えには多額の費用負担や、工事期間中の仮住まいへの引っ越しといった問題も伴います。

| 築年数 | 建て替えの状況 | 建て替え費用の目安(1戸あたり) |

|---|---|---|

| 50年 | 経済的耐用年数(40~50年)を過ぎ、建て替えが本格的に検討され始める時期です。平均的な寿命(60~70年程度)も視野に入ってきます。 | 1,000万円~3,000万円以上 |

| 60年 | 平均的な寿命が近づき、特に1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションでは、建て替えが現実的な選択肢として考慮されることが多い時期です。 | 1,000万円~3,000万円以上 |

| 70年 | 平均的な寿命の限界に達している可能性が高い時期です。 適切なメンテナンスがされていなければ、安全性への懸念から建て替えの必要性が高まります。 | 1,000万円~3,000万円以上 |

※建て替え費用はマンションの規模、立地、グレード、そして建て替え計画の内容によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安としてご参照ください。

そのため、建て替え計画が具体的に進んでいない、あるいは全く議論されていないマンションは、将来性が不透明だと見なされ、買い手がつきにくくなります。

買い手にとっては、「いつまで住めるのか」「将来的な負担はどうなるのか」が分からない先行き不透明な物件は、手を出しにくいのが現実です。

売れない理由が明確になったら「原因」を解決するための売却方法を確認していきましょう。

具体的な売却方法(解決策)は以下の5つです。

筆者からのコメント

売却・現金化の「スピード」を重視するなら不動産買取、売却金額の「高さ」を重視するのであれば、築古物件の売却実績が多い不動産会社に依頼するのがおすすめです。

まずは、ご自身が売却時に何を重視するかを考えたうえで、それぞれの売却方法を確認していきましょう。

最もシンプルかつ有効な売却方法が、価格を大きく引き下げて、住宅ローンを必要としない現金購入者にターゲットを絞ることです。

旧耐震基準の物件は住宅ローンの利用が難しいため、購入できる層は自己資金が豊富な個人投資家や、リフォームして再販する不動産会社などに限られます。

彼らは利回りを重視するため、価格の安さが最大の魅力となります。

具体的には、周辺の築浅マンションが3,000万円で取引されているエリアでも、築70年の場合はリフォーム費用を差し引いた土地の価値に近い、数百万〜1,000万円前後での売却を目指す、といった価格設定が必要になるかもしれません。

売り出し価格=土地の価値-(リフォーム費用)※例です

室内が古く、そのままでは住めない状態の場合、リフォームを施して物件の魅力を高める方法も有効です。特に水回り(キッチン、浴室、トイレ)を新しくするだけでも、内覧時の印象は大きく変わります。

ただし、注意が必要です。リフォームにかけた費用を、そのまま売却価格に上乗せできるとは限りません。買い手の好みに合わないデザインだと、逆に敬遠されるリスクもあります。

大規模なリフォームではなく、壁紙の張り替えやハウスクリーニングなど、費用を抑えつつ清潔感を出す「表層リフォーム」に留めた方が賢明な場合も多いです。

リフォームの要否や規模感は、担当者と入念に計画を練り「費用だけが嵩む」という事態は避けるようにしましょう。

筆者からのコメント

担当者探しが難航しているなら、無料の一括査定で複数社から「一番合った担当者」をみつけましょう。

「とにかく早く、確実に手放したい」

「近所に知られずに売却したい」

という方には、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「不動産買取」が有効な選択肢です。

仲介のように買い手を探す必要がないため、最短で数週間から1ヶ月程度で現金化が可能です。

また、売却後に雨漏りなどの欠陥が見つかっても、売り主が責任を問われない「契約不適合責任の免除」という特約が付くことが多く、後々のトラブルの心配がありません。

相続したものの遠方に住んでいて管理が難しい方、固定資産税の負担から一刻も早く解放されたい方に特におすすめの方法です。

お住まいのマンションが、特定行政庁(都道府県知事や市長など)から耐震性不足の認定を受けている場合、「マンション敷地売却制度」を利用できる可能性があります。(参照:マンションの建替え等の円滑化に関する法律)

これは、区分所有者の5分の4以上の賛成があれば、マンション全体を取り壊し、敷地をデベロッパーなどに売却できる制度です。

以前は権利者全員の同意が必要でしたが、法改正により要件が緩和されました。管理組合でこの制度の利用を検討しているか、一度確認してみる価値はあるでしょう。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 制度概要 | 耐震性不足の認定を受けたマンションで、区分所有者の4/5以上の賛成により敷地を売却できる制度。 |

| メリット | ・個人で売却活動をする必要がない。

・土地として売却するため、高値での売却が期待できる場合がある。 |

| デメリット | ・区分所有者の合意形成のハードルが高い。

・制度を利用できるマンションの条件が限られる。 |

| 利用条件 | ・特定行政庁から耐震性不足の認定を受けていること。

・区分所有者、議決権、敷地利用権の持分の各4/5以上の賛成があること。 |

| 相談先 | ・マンションの管理組合

・地方自治体の建築指導課など ・国土交通省「マンション敷地売却ガイドライン」 |

ただし、依然として制度を利用するハードルは高いため「こういう方法もあるのか」と頭の片隅に覚えておく程度で問題ありません。

どの売却方法を選ぶにしても、成功の鍵を握るのはパートナーとなる不動産会社です。大切なのは、「築古物件」や「訳あり物件」の売却実績が豊富な会社を慎重に選ぶこと。

築古物件には、新築や築浅物件とは全く異なる売却ノウハウが必要不可欠。旧耐震基準のリスクをどう説明するか、どのような買主層にアプローチするかなど、専門的な知識と経験が問われます。

査定を依頼する際は、必ず複数社に声をかけ、査定価格の根拠を明確に説明できる担当者を見極めましょう。

【信頼できる不動産売却担当者の特徴】

様々な手を尽くしても、買い手が見つからない…。そんな厳しい状況に直面することもあるかもしれません。しかし、まだ諦める必要はありません。

物件を所有し続けるリスクを考えれば、次の3つの最終手段も視野に入れるべきです。

気持ちを切り替えて、それぞれの選択肢を検討していきましょう。

様々な手を尽くしてもマンションの売却が難航する場合、最終手段の一つとして、建物を解体し「更地」として売却する方法が有効なケースがあります。

その理由は、建物があることで購入を見送っていた層とは異なる、新たな買い手層にアプローチできる点にあります。

アプローチ先の例

もちろん、この方法には大きな課題点も存在します。

最大のハードルは、区分所有者および議決権の各5分の4以上という特別多数の賛成を得る必要があること、そして建物の解体に数千万円単位の高額な費用が発生する点です。

そのため、土地の売却によって得られる価格が、解体費用を確実に上回るかどうかの慎重な事業計画と見極めが不可欠となります。

とはいえ、従来の売却方法で行き詰った際の打開策として、更地での売却は検討に値する選択肢と言えるでしょう。

売却が難しい立地や物件の状態であっても、賃貸の需要が見込める場合があります。

例えば、大学の近くで学生向けに、あるいは都心部で単身者向けに、相場より安い家賃設定で貸し出すといった戦略です。

リフォーム費用はかかりますが、安定した家賃収入が得られれば、固定資産税などの維持費を賄いながら、将来的な売却のタイミングを待つことができます。

ただし、空室リスクや入居者トラブル、建物の管理責任といった大家としての負担も考慮する必要がある点は覚えておきましょう。

売却も賃貸も困難で、所有しているだけで固定資産税の負担が重くのしかかる…という最終的な状況では、「寄付」という選択肢も考えられます。

寄付先としては、NPO法人や一般社団法人、あるいは地方自治体などが考えられます。

ただし、注意すべきは税金の問題です。個人が法人に不動産を寄付した場合、その不動産を時価で売却したとみなされ、「みなし譲渡所得税」が課税される可能性があります。つまり、手放すためにお金がかかるケースがあるのです。

一方で、国や地方公共団体への寄付や、特定の公益法人への寄付で国税庁長官の承認を受けた場合などは、この税金が非課税になる特例もあります(出典: 内閣府NPOホームページ「寄附に関する税制上の優遇措置」)。

個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(引用元:個人が相続または遺贈により取得した財産を内閣府「NPO法人に寄附した場合」)

寄付を検討する場合は、必ず税理士などの専門家や、寄付を受け入れている団体の担当者と事前に相談することが不可欠です。

ここまで、築70年のマンションが売れない理由から、具体的な売却方法、そして最終手段までを一緒に見てきました。多くの情報に、少し圧倒されてしまったかもしれません。

築70年のマンション売却は、決して簡単な道のりではありません。

旧耐震基準、住宅ローンの問題、建物の老朽化など、乗り越えるべきハードルは確かに存在します。

しかし、物件の価値を正しく理解し、状況に応じた適切な戦略を選び、そして何よりも信頼できる専門家と連携することで、売却を成功に導くことはできます。

まずは「話を聞いてもらうだけ」という軽い気持ちで、複数の不動産会社に相談してみることから始めてみませんか。それが、長年の悩みを解決する第一歩になります。

築70年のマンション売却を検討する際に、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

A. 結論から言うと、極めて難しいのが現実です。

建て替えには、区分所有者の「5分の4以上」という非常に高い賛成率が必要となります。全所有者から建て替え費用や仮住まい費用の負担について合意を得ることは、現実的にほぼ不可能です。

国土交通省のデータでも、年間の建て替え実施件数は全国で数件程度に留まっており、例外的なケースと言えます。

A. 主に「修繕して維持する」か「土地として売却する」の2つの選択肢があります。

多くのマンションは、大規模修繕を繰り返して建物を維持していくことになります。一方で、建物の維持が困難になった場合は、住民の合意のもとでマンションを解体し、土地(敷地)を売却する「敷地売却制度」が選択されることもあります。

どちらの道を辿るかは、マンションの立地や管理組合の状況によって異なります。

| 選択肢 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 修繕して維持管理 | 大規模修繕工事を定期的に行い、建物の寿命を延ばす。 | ・住み慣れた場所に住み続けられる・修繕積立金が高騰するリスクがある |

| 敷地売却 | 住民の合意のもと、建物を取り壊し、土地を売却する。 | ・維持管理の負担から解放される・土地の売却代金が分配される |

A. はい、適切な管理がされていれば居住は可能です。ただし、以下の3点の確認が必須です。

税法上の耐用年数(47年)は、あくまで税務上の計算に使う数字であり、建物の物理的な寿命ではありません。安心して住めるかどうかは、以下のポイントで判断しましょう。